Définitions importantes

Droit Justice

Au sens moral, la justice est une vertu ou une valeur morale, consistant à donner à chacun ce qu’il mérite (lors d’un partage ou d’une transaction par exemple).

- En un second sens, la justice désigne l’institution qui fait respecter la loi En dans les tribunaux.

- En ce sens, elle appartient à l’État, qui est l’ensemble des institutions politiques, juridiques, militaires, etc. qui gouvernent une société et détiennent le pouvoir sur un territoire donné.

Droit positif : C’est l’ensemble des lois d’un Etat. (Ce qui est légal)

Droit naturel : ce à quoi a le droit l’’homme en vertu de sa nature. Le problème est qu’il n’y aucune loi qui garantit ce droit idéal. Cela donne plus tard les Droits de l’homme. (Ce qui est légitime).

Autres définitions

Légal : ce qui est conforme au droit positif, c’est-à-dire au droit établi dans un État. La légalité, ce sont les lois, les codes tels qu’on les enseigne dans les facultés de droit. Le droit positif n’a rien d’universel et la légalité varie d’un État à l’autre.

Légitime : ce qui est conforme à la justice idéale (la morale) ou droit naturel

Problèmes et thèses essentielles

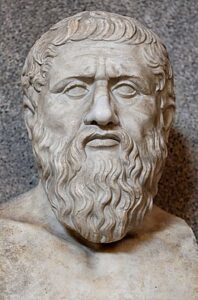

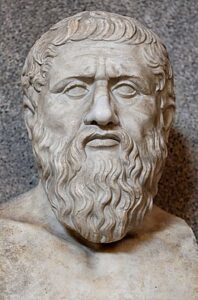

Philosophe grec du 5ᵉ siècle av. J-C.

À qui appartient-il de décider du juste et de l'injuste ?

Il faut avoir des connaissances pour décider du juste

Thèse : Les experts doivent décider du juste et de l’injuste.

Dans La République, Platon pose la question : qui a le droit de choisir les lois ? Ne faut-il pas disposer d’un savoir spécifique, en matière de juste et d’injuste ? L’enquête de la République vise à déterminer en ce sens quels sont les individus qui seront à même de diriger la cité. Platon n’est pas un démocrate. Pour lui, seul ceux qui ont eu une éducation poussée et pratiqué la dialectique (science qui permet de connaître le bien et le juste) sont compétents pour gouverner la cité et décider du juste et de l’injuste.

Citation :

« lorsqu’il faut décider de l’administration de la cité, on voit se lever indifféremment pour donner un conseil charpentier, forgeron, cordonnier, grossiste, armateur, riche et pauvre, noble et roturier, et personne pourtant ne leur reproche [.…] de s’aviser de donner des conseils, sans rien avoir appris d’aucune source et sans avoir eu aucun maître. »

Platon, Protagoras

Philosophe grec du 4ᵉ siècle av. J.-C..

À qui appartient-il de décider du juste et de l'injuste ?

Ceux qui discutent ensemble, deviennent capables de bien décider

Thèse : Les citoyens qui délibèrent, décident du juste et de l’injuste

Aristote pointe un des avantages du système démocratique. Les individus, qui du seuls sont médiocres, acquièrent en groupe de meilleurs dispositions point de vue moral et intellectuel. Autrement dit, si l’on suit Aristote, on jugerait mieux de ce qui est juste ou non en délibérant avec d’autres. Même un spécialiste peut prendre une mauvaise décision. Au contraire, il y a un avantage à faire délibérer des citoyens ordinaires, issus de milieux sociaux et culturels différents: cela permet de favoriser la confrontation de différents points de vue, qui se complètent et se corrigent mutuellement.

Citation :

« La multitude, en effet, composée d’individus qui, pris séparément, sont des gens sans valeur, est néanmoins susceptible, prise en corps, de se montrer supérieure à l’élite de tout à l’heure, non pas à titre individuel, mais à titre collectif (…) Dans une collectivité d’individus, en effet, chacun dispose d’une fraction de vertu et de sagesse pratique, et une fois réunis en corps, de même qu’ils deviennent en quelque manière un seul homme pourvu d’une grande quantité de pieds, de mains et de sens, ils acquièrent aussi la même unité en ce qui regarde les facultés morales et intellectuelles. »

Aristote, La Politique

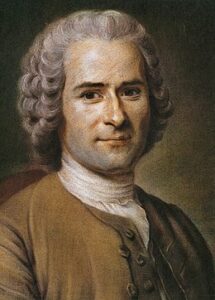

Portrait

Y a-t-il de justes inégalités ?

Non, les citoyens doivent être égaux devant la loi

Thèse : Il n’y a pas de liberté sans égalité devant la loi

Selon Rousseau, pour que nous soyons effectivement libres, il faut que la société soit juste c’est-à-dire que nous soyons tous égaux devant la loi. Cela signifie qu’il n’y a pas de liberté sans loi, car sans loi n’importe qui peut venir me contrainte ou limiter ma liberté par la force. En revanche, si est nous devons tous respecter des lois de la même manière alors chacun libre que de faire ce qui est autorisé par la loi. Cela suppose également tous les citoyens soient soumis à la loi de la même manière et que certains ne soient pas au dessus des lois.

Citation :

« Il n’y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu’un est au-dessus des lois. »

Rousseau, Lettres écrites de la Montagne, VIII

–

philosophe américain du 20ᵉ siècle.

Y a-t-il de justes inégalités ?

Oui, certaines inégalités économiques sont justes

Thèse : Certaines inégalités économiques sont justes à une condition

John Rawls est un philosophe libéral, c’est pourquoi il considère que la liberté et notamment les libertés de base, les droits individuels doivent absolument être garantis par l’État. Mais, Rawls ne s’arrête pas là. Pour que société soit juste, il faut également que les inégalités soient à l’avantage des plus défavorisés de la société. Cela signifie qu’il ne faut pas décourager ceux qui sont les plus talentueux ou ont le plus d’énergie de faire aire la des des efforts efforts p pour | améliorer | leur vie. Il Il est est normal | qu’ils qu’ils reçoiven

plus que les autres, mais dans la mesure où ils ne sont pas complètement responsables de leurs dons ou énergies, ils doivent accepter qu’une partie de reç richesse qu’ils créent soit utilisée pour aider les plus démunis qui n’ont pas eu leur chance.

Citation :

« Les inégalités sociales et économiques doivent remplir deux conditions : en premier lieu, elles doivent être attachés à des fonctions et à des positions ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances ; et, en second lieu, elles doivent être au plus grand avantage des membres les plus défavorisés de la société» »

John Rawls, La justice comme équité

Portrait (1665)

Peut-on préférer l'injustice au désordre ?

Oui, car le premier bien est la sécurité et la paix.

Thèse : Il vaut mieux obéir à une loi injuste que fragiliser la paix sociale

Pour Spinoza, l’obéissance à l’État est toujours une obligation car même si parfois certaines lois sont injustes, cela fait courir beaucoup trop de risque à la société si les individus commencent à penser qu’ils peuvent juger par eux-mêmes du juste et de l’injuste. En effet, pour Spinoza, les hommes doivent admettre qu’ils sont aussi des êtres de sentiment et qu’il y a donc bien des décisions qu’ils prennent poussés par des sentiments plutôt que par la raison. Ils doivent donc s’abstenir de décider tout seul. Par ailleurs, l’État garantit la paix et la sécurité aux individus, ils doivent donc éviter de remettre en question les lois de l’État car c’est parce que est maintenu qu’ils sont en sécurité. Ils risquent de perdre cette sécurité en fragilisant l’État.

Citation :

« On ne saurait concevoir que chaque citoyen soit autorisé à interpréter les de décisions ou lois nationales. Sinon, chacun s’érigerait ainsi en arbitre sa propre conduite. »

Spinoza, Traité politique

philosophe américain du 19ᵉ siècle.

Peut-on préférer l'injustice au désordre ?

Non, nous avons le devoir d'être juste

Thèse : Il est légitime de désobéir aux lois injustes

Selon lui, ilest légitime de commettre des actions illégales afin de protester contre une loi injuste. Il affirme la primauté de la conscience morale sur la loi de l’Etat c’est-à-dire que si la loi est injuste et si le citoyen juge en conscience qu’elle l’est alors il a le devoir d’y désobéir. Il est l’inventeur du concept de « désobéissance civile »: la désobéissance devient un devoir moral lorsque la loi est injuste ou immorale, car obéir serait une manière de cautionner cette loi. C’est ce qu’il fait notamment avec l’esclavage. Il accueille des esclaves en fuite chez lui et en aide quelques-uns alors que les autorités de son pays pourchassent les esclaves et demandent aux citoyens de les dénoncer.

Citation :

« La seule obligation que j’ai le droit d’adopter c’est d’agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. »

Thoreau, La désobéissance civile

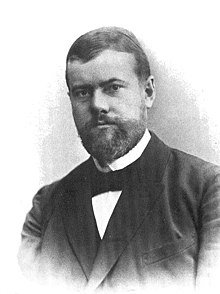

Sociologie Allemand du 19e – 20e siècle.

Y a-t-il des violences légitimes ?

Oui, l'Etat peut user de violence pour maintenir l‘ordreF

Thèse : L’État a le monopole de la violence légitime

Dans le Savant et le Politique, Max Weber défend l’idée que l’Etat est celui qui détient le monopole de la violence légitime. Cela signifie que comme l’Etat a pour mission de faire régner l’ordre et la sécurité dans la société, il peut, quand c’est nécessaire, user de violence pour maintenir l’ordre. Et dans ce cas, cette violence est légitime c’est-à-dire juste car elle vise un bien : la paix ou la sécurité. En revanche, la violence commise par un citoyen est injuste car en vivant en société, il accepte de renoncer à sa liberté naturelle ou pouvoir de faire tout ce qu’il veut.

Citation :

« Un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné. »

Max Weber, Conférence : Le métier et la vocation d’homme politique

Y a-t-il des violences légitimes ?

Non, la violence ne peut jamais être juste

Thèse : La violence décrédibilise et entraine plus de violence

Pour Gandhi, être non-violent est une nécessité car il considère qu’être violent sert finalement le mal ou en d’autres termes encourage la violence des opposants et leur donne des raisons d’être à leur tour violent. En désobéissant pacifiquement tout en acceptant la peine encourue pour cette désobéissance, il adopte une position de résistance pacifique qui met ceux qui doivent le juger devant leurs responsabilités. Is ne peuvent alors pas justifier sa condamnation par ses actions violentes et doivent le condamner parce qu’ils le considèrent comme une réelle menace pour la société et parceque ses idées sont mauvaises On peut alors considérer que la résistance non violente sert l’action révolutionnaire car en faisant cela Gandhi peut amener les autres à réfléchir au bien fondé du système et à la réelle justesse des lois qu’ils doivent appliquer.

Citation :

« La non-violence est un principe universel qui doit triompher même dans l’adversité. C’est précisément lorsqu’elle doit affronter un milieu hostile qu’on peut mesurer son efficacité. »

Gandhi, Tous les hommes sont frère

Philosophe grec du 5ᵉ siècle av. J-C.

Qu'est-ce qu'une juste punition ?

Une punition juste est une punition qui guérit

Thèse : Celui qui commet un injustice doit être châtié

Pour Platon, dans le Gorgias, il est juste que celui qui a commis une injustice soit puni car en commettant cette injustice il a abîmé son âme. Il est alors juste de le punir afin de le guérir. La punition est juste si elle a pour but de rendre juste celui qui est puni. En ce sens, ce le qui serait injuste c’est de ne pas le punir car alors on n’aiderait pas fautif à s’améliorer. Ainsi, pour Platon, certaines violences sont justes ou légitimes si elles visent, en réalité, à faire du bien à celui qui est puni et ne sont pas l’expression d’une colère arbitraire ou d’une vengeance.

Citation :

–

philosophe allemand du 18ᵉ - 19ᵉ siècle.

Qu'est-ce qu'une juste punition ?

La punition juste est décidée par un juge dans le cadre du droit

Thèse : La punition juste doit être distinguée de la vengeance

Pour Hegel, pour être juste la punition ne peut pas être décidée par la victime proches car, dans ce cas, elle sera sans aucun doute disproportionnée. En effet, ceux qui sont sous le coup de la colère vont réagir et punir avec excès. En revanche, le juge impartial prendra une décision juste c’est-à-dire mesurée. De plus, si la punition est décidée par un juge dans le cadre de la loi, la personne punie ou ses proches ne vont pas chercher à s’en prendre au juge alors que si elle a été décidée par les victimes, ils peuvent vouloir se venger et on tombe alors dans le cycle de la vengeance. Une vengeance entraine une vengeance et ainsi de suite.

Citation :

« La vengeance se distingue de la punition en ce que l’une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l’autre est l’œuvre d’un juge. C’est pourquoi il faut que la réparation soit effectuée à titre de punition, car, dans la vengeance, la passion joue son rôle et le droit se trouve ainsi troublé. De plus, la vengeance n’a pas la forme du droit, mais celle de l’arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon un mobile subjectif. Aussi bien le droit qui prend la forme de la vengeance constituant à son tour une nouvelle offense, n’est senti que comme conduite individuelle et provoque, inexpiablement, à l’infini, de nouvelles vengeances. »

Hegel, Propédeutique philosophique