Raphaël (1508-1512).

Explication de texte

la thèse

Explication de texte doit

Fournir l’une des réponses possibles, par exemple : « Le bonheur est-il un idéal inaccessible ? »

Retrouvez la question (formuler le problème auquel répond le texte)

Justifier l’auteur (Thème, thèse, argument et expliquer le texte sans paraphraser)

Améliorez votre « savoir-faire »

Trouver la thèse d'un texte

Définition

La thèse d’un texte, c’est ce que l’auteur défend à propos du thème.

Exemple : Si le thème est le bonheur → Alors la thèse peut porter sur «le bonheur est difficilement accessible.»

ligne

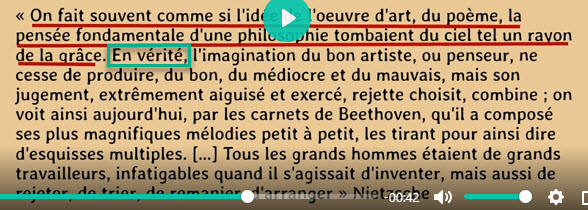

Note : Question à se poser absolument : est-ce que dans le début du texte, l’auteur défend vraiment sa thèse ou bien énonce-t-il l’opinion commune ? En effet, il débute par « on admet souvent », « certains disent que », « on pourrait penser » […]. Le « on », ce n’est pas l’auteur, mais l’opinion publique.

Méthode pour trouver la thèse

On doit replacer le texte dans une problématique de contexte général (ou une problématique philosophique connue).

Exemple : Sommes-nous libres ? Est-il juste de suivre la nature ? Peut-on échapper au temps ?

ligne

La recherche de la thèse n’est pas évidente, sinon il n’y aurait pas lieu d’écrire un texte pour la défendre.

Qu’est-ce que dit l’auteur à d’original ? Qu’est-ce que l’auteur nous apprend sur la notion du thème ?

Exemple : l’auteur (Schopenhauer) nous apprend que le bonheur est un état dont nous n’avons le plus souvent pas conscience.

ligne

1. Décomposer le texte en plusieurs parties (quatre max). Puis numéroter les parties.

2. Clarifier (reformuler) les paragraphes de la partie.

3. Noter les champs lexicaux qu’il faut définir. Termes = Notions + Définitions + Verbes.

4. Comprendre le sens de toutes les phrases du texte.

5. Trouver ensuite le lien qui existe entre ses phrases (thèse, argument, opinion commune […]).

Que notre vie était heureuse, c’est ce dont nous ne nous apercevons qu’au moment où ces jours heureux ont fait place à des jours malheureux [1]. Autant les jouissances augmentent, autant diminue l’aptitude à les goûter : le plaisir devenu habitude n’est plus éprouvé comme tel [2]. Mais, par là même grandit la faculté de ressentir la souffrance ; car la disparition d’un plaisir habituel cause une impression douloureuse [3]. Ainsi, la possession accroit la mesure de nos besoins, et du même coup la capacité de ressentir la douleur. – Le cours des heures est d’autant plus rapide qu’elles sont agréables, d’autant plus lent qu’elles sont plus pénibles ; car le chagrin, et non le plaisir, est l’élément positif, dont la présence se fait remarquer. De même, nous avons conscience du temps dans les moments d’ennui, non dans les instants agréables. Ces deux faits prouvent que la partie la plus heureuse de notre existence est celle où nous la sentons le moins.

Schopenhauer

Clarifier le texte

| Parties | Clarifier (reformuler la phrase) | Structure | Justifier |

| 1 | Que notre vie était heureuse, c’est ce dont nous ne nous apercevons qu’au moment où ces jours heureux ont fait place à des jours malheureux. L’auteur dit que nous ne prenons conscience que nous étions heureux qu’au moment où nous perdons ce bonheur. | [Thèse] | |

| 2 | Autant les jouissances augmentent, autant diminue l’aptitude à les gouter ; le plaisir devenu habitude n’est plus éprouvé comme tel. L’auteur dit que plus nos jouissances augmentent (plus, on a de plaisir) mois, nous sommes capables de les ressentir, car si nos plaisirs deviennent une habitude, s’ils deviennent fréquents et communs, alors, nous n’y faisons plus attention. Nous ne les apprécions pas autant qu’avant. Plus on a de plaisir, moins, on a conscience de ses plaisirs et moins, on les savoure parce qu’ils sont devenus habituels. | [Argument 1] | |

| 3 | Mais par là même grandit la faculté de ressentir la souffrance ; car la disparition d’un plaisir habituel cause une impression douloureuse. L’auteur dit ensuite que dans le même temps, nous sommes de plus en plus capables de ressentir la souffrance. Toutefois, si on perd un de ses plaisirs habituels, alors on ressent très franchement la souffrance parce qu’on s’y était habitué. | [Argument 2] |

Liens entre les parties : [1] ne justifie pas, [2] et [3]. Mais [2] et [3] justifient [1]. La thèse est donc la 1ʳᵉ phrase.

Champs lexicaux

| Item | Notion | Terme | Définition |

| 1 | Le bonheur | Bonheur Jouissance | C’est un plaisir important. Une aptitude, c’est une capacité. L’aptitude à gouter : cela signifie donc la capacité à ressentir les jouissances habitudes. C’est quelque chose qui n’est pas nouveau et que l’on fait fréquemment et machinalement sans presque y penser. |

Extrait du site web Apprendre la philosophie.

Caroline Vincent